先日、聖ヨゼフ学園でおこなわれた地域公開教室に参加してきました。

小学校3~6年生の男女を対象に、2日間にわたって開催。

講座内容は以下↓

『ポップアップカードを作ろう!』~飛び出すカード 図書館は本の森

『理科のおいしい実験!』~アイスと氷のひみつ~

『家庭科のふっくらパンをつくろう』~イースト菌のはたらき~

『美術のモールを使ってボックスアート』~マイワールド~

『美術の消しゴムはんこ作り』~彫刻刀でマイはんこ~

『英語でオリンピック』~メダル・トロフィーは誰の手に~

どれもおもしろそう♪

事前にネットで予約。

数日後にハガキが到着。

当日は、こちらをもって受け付けです。

複数の駅からバスで行ける!徒歩ならJR鶴見駅

聖ヨゼフ学園は、JR「鶴見」駅西口より徒歩15分。

臨港バスなら5分の場所にあります。

それ以外では…

JR・東急「菊名」駅より臨港バス15分。

東急「綱島」駅より臨港バス20分。

JR・地下鉄「新横浜」駅より臨港バス25分。

いずれも「二本木聖ヨゼフ学園前」下車徒歩3分。

さらに、第二京浜国道市営バス「東寺尾陸橋下ヨゼフ学園前」下車徒歩3分。

今回は、東急東横線・菊名駅よりバスで向かいました。

東急東横線の改札口を出て、東口の階段を下るたすぐのところにバス停。

「二本木」停留所のところで降車。

すぐそばに聖ヨゼフの入り口を示す看板が置かれていました。

示す方の道に入っていきます。

どこまで続きそうな広い道をてくてく。

閑静な住宅街で、やがて左手に学園が見えてきました。

講堂で演劇部の練習を見学

入り口でハガキを提示し、プリントされた名前シールを付けて、時間になるまで講堂に。

とてもきれいな校舎内部。

講堂はとても広くて素敵な空間でした。

椅子がちょっと変わっていて、教会に置かれている長椅子をイメージさせるような一人席。

座席の背の後ろはテーブルが引き出せるようにもなっており、なんとも便利。

ちょうど舞台では演劇部の生徒さん達が熱心に練習しており、その様子を後方の席で見学。

時間になると、講堂から出たところで、それぞれの体験ごとに担当の生徒さんが教室に誘導してくれました。

初めてのパン作り!

花が申し込んでいた体験は「家庭科のふっくらパンをつくろう~イースト菌のはたらき~」。

場所は別館にある家庭科室。

白で統一された明るい教室で、とても清潔感が感じられる空間でした。

グループに分かれてパン作りスタートです。

まずは、イースト菌の働きについて先生が説明。

ペットボトルに100%リンゴジュースとイースト菌を入れて、エアコンが効いていない廊下に放置。

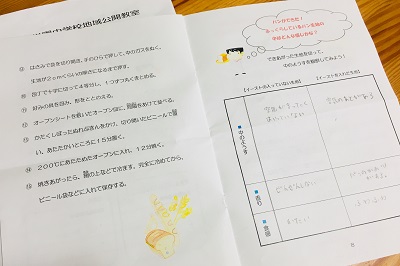

次に、パン生地を作るわけですが、なんとビニール袋をうまく使って上手に作っていきます。

そのおかげで小麦粉で服や周囲が汚れたり、バターで手がベタベタになることなくきれいに生地ができあがりました。

これは、家庭でも使えるぞ!!

と、母興奮。

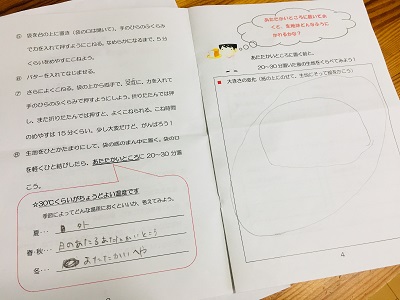

丸めた生地の大きさを事前に配られていた冊子に記入し、廊下に放置。

発酵させている間、パンの中に入れる具を選びます。

パンは4個分。

一般的な具(チョコレートやウインナーなど)だけでなく、お饅頭などのちょっと変わり種もあり。

皆、思い思いにとっていました。

花はチョコレートやウインナー、レーズンといった安全圏を選択。

母としては、お饅頭を入れたら面白そうと思っていたのですが(笑)。

そして、発酵したパン生地を潰さないように廊下から持ってきて、再び冊紙に記入。

膨らんだ生地をぺしゃんこにして4つに分け、選んだ具材を包んでオーブンで焼きます。

焼いている間、先生からちょっとした講義。

最初に廊下に出しておいたリンゴジュースを持ってきて、イースト菌によってどうなったのかを見せます。

ガスが発生して炭酸のリンゴジュースになった様子に驚いた後に、皆で試飲。

さらに、先生が事前に焼いておいたイースト菌入りのパンとイースト菌抜きのパンを出し、これまた皆で試食。

保護者にも配られ、その変化と違いにびっくり。

子ども達は先生の話を聞きながら、冊紙にイースト菌の働きについて記入していきます。

ただパンを作るだけでなく、タイトル通りにパンが膨らむ理由、イースト菌について理科の実験のような具合になりました。

そして、焼きあがったパンはとてもおいしそうな出来栄えでした。

香りがいい!

バスは多方面に走っている

終了後、そのまま帰路に。

別館にいたからか、生徒さんが玄関まで送ってくれました。

帰りのバス停は、行に降りたバス停の反対側に。

菊名行だけでなく、新横浜駅や綱島、日吉だったかな?

数分ごとに来ていて、意外とバスが多方面に走っているなと感じたました。

菊名行に乗るのに3本は通過したのですが、いずれも数分ほどで待った感じがしませでした。

今回は、校内はあまり見れなかったので、機会があれば説明会などに参加してみたいと思いました。

文化祭も気になるところです。

また、こちらは2020年から女子校から共学校になります。

そのせいか、今回の体験にも男の子が数名ほど参加していました。

次年度からどのように変わっていくのか、気になる学校です。